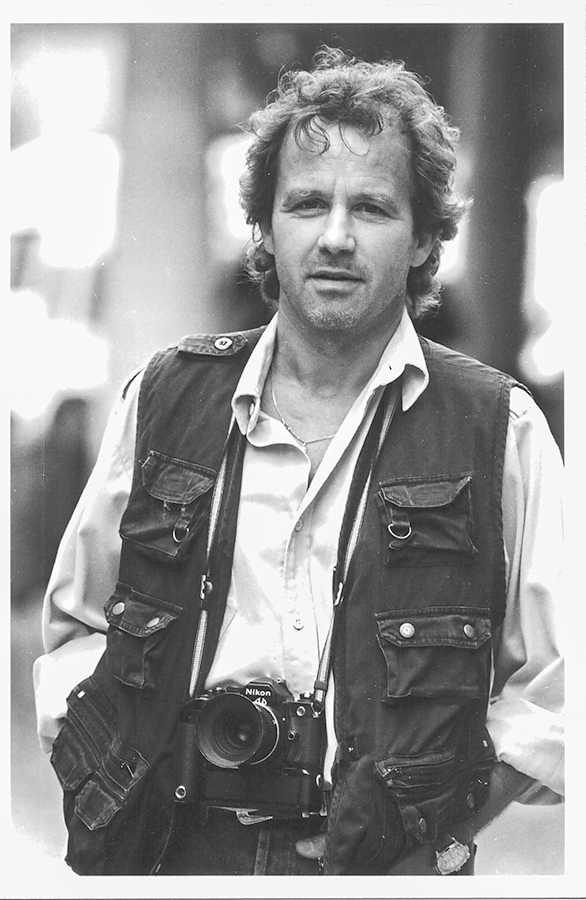

Maurice CUQUEL est né le 9 février 1957, à Castelnau, dans le Lot. Pigiste-photographe au journal la Dépêche du midi, de 1985 à 1997, il est passé du photo reportage local à des escapades photographiques plus lointaines, autant d’aventures humaines et de pages d’écriture …argentiques.

- 1995 – Visa pour la Casamance

- 1996 – ALBANIE : regard libre

- 1997 – CUBA : les enfants du ring

- 2000 – HAITI : à la porte de la démocratie

- 2002 – Un ordre gardien de paix en BIRMANIE

- 2004 – BIRMANIE : l’esprit de l’or conduit à Bouddha

- 2005 – BIRMANIE : l’art conjuratoire de la boxe

- 2006 – TIRANA : les mondes parallèles

- 2007 – Sahraouis : les exilés des dunes

« En sportif de bon niveau, cycliste et randonneur, Maurice Cuquel arpente le monde avec la mesure de l’homme qui cultive l’art des justes limites de son corps.

Photographe de presse familier des coulisses du sport et des stades, Maurice exerce son regard-témoin sur le monde et les pays qu’il parcourt, bien campé sur ses deux pieds dans la réalité du terrain. Enseignant de profession, il utilise l’image au quotidien avec ses élèves comme un outil pédagogique moderne.

Au fil de ses voyages, ses reportages sont devenus l’expression mesurée d’un témoin honnête toujours bien positionné dans l’action. Ni juge, ni arbitre, juste témoin de passage… »

Maurice BAUX, Directeur Pôle des Techniques de l’Image MONTAUBAN

EXPOSITION BARROBJECTIF 2008 : Birmanie : l’art conjuratoire de la boxe

La première impression qui s’impose au spectateur de ces images birmanes est un vague sentiment de familiarité avec une chose déjà vue. Dans cette Asie lointaine, sur cette terre qui ne devrait être qu’exotisme pour nos yeux naïfs, des hommes jouent des poings et des pieds comme ils pourraient le faire, pense-t-on, au Madison Square Garden ou dans n’importe quelle salle de sport de nos banlieues. L’imaginaire de l’humanité tout entière est nourri de cette mythologie du combat.

Qui s’intéresse à la Birmanie et à la boxe se penchera sur la pratique combattante du lethwey, en isolera les particularismes nombreux comme ce fait que les belligérants s’affrontent en plein air, sur de la terre battue ; qu’ils ont le droit d’user de leurs poings, de leurs coudes, de leurs pieds et genoux ainsi que de leurs têtes ; qu’ils ne portent pas de gants, mais protègent leurs articulations de bandelettes serrées ; que leurs passes d’une rare violence s’exécutent au rythme lancinant des percussions et des tambours ; que les combats sont réglés par deux arbitres et pas un de moins ou que, comme dans beaucoup d’autres endroits du monde, on parie de l’argent sur le vainqueur. Les coups font mal. Ils peuvent même tuer.

Du scrupuleux respect de ces manières séculaires qui se soucient peu de la sécurité des hommes, le curieux tirera sans doute un certain nombre d’enseignements sur une nature humaine d’autant plus jalouse de ses traditions que le colon anglais l’en a longtemps privé. Passé l’intérêt pour ces questions anecdotiques restera une interrogation plus essentielle sur les raisons qui poussent, ici ou ailleurs, des hommes à se battre jusqu’au sang.

Dans les faubourgs de Mandalay ou dans la campagne du pays Karen, les jambes tatouées comme les avaient déjà sans doute au XIe siècle les guerriers du roi Anawaratha, des hommes après le travail se tannent patiemment le cuir dans de longues séances d’entraînement. Avant de combattre un adversaire, le boxeur doit d’abord affronter son propre corps, le tordre, le plier, le soumettre jusqu’à ce qu’il devienne dur. Après seulement, il pourra montrer ce dont il est capable, seul et presque nu, face à ce semblable qui n’est jamais qu’un autre lui-même.

Quand on vit dans la partie faible du peuple, dans sa moitié pauvre qui, en Birmanie, fait plus que la moitié du peuple, la boxe et sa mythologie de la force, de la souffrance, de la volonté et du pouvoir de vaincre, peut agir comme un baume d’espoir. Ici, comme ce le fut en Europe ou en Amérique avant qu’une loi n’impose le port des gants, la boxe n’est pas qu’un sport spectacle. C’est aussi un art conjuratoire.

Daniel ADOUE, journaliste