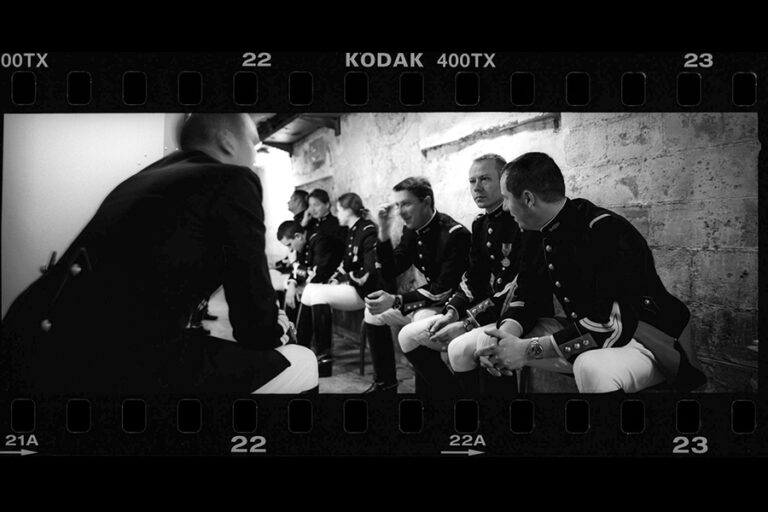

Olivier Touron – Odyssée en Terre de Feu

Olivier Touron est un photojournaliste français basé près de Lille, il est membre de Divergence Images. En mars 2017, explorant Ushuaia et le détroit de Magellan, Olivier Touron réalise ce reportage sur ces lieux mythiques pour le magazine Géo France.