Olivier Grunewald _ Invité d’honneur 2021

Depuis 1978, Olivier Grunewald, influencé par des artistes comme Turner et Friedrich, photographie volcans, aurores boréales et lumières fugaces. Fasciné par le monde naturel, il a remporté le World Press Photo quatre fois et ses travaux sont publiés mondialement. Avec Bernadette Gilbertas, il a coécrit une vingtaine de livres.

Adil Boukind _ Le Kalaripayattu

Considéré comme le pionnier de tous les arts martiaux, le Kalaripayattu a retrouvé sa notoriété ces dernières années.

Xavier Bourdereau _ Opéra : Centre Hospitalier d’Angoulême — Pôle Anesthésie Bloc Chirurgie

Xavier Bourdereau, capture en images, des moments de la vie quotidienne des professionnels de santé.

Laure Boyer _ La fabrique des héros

Le 9 mai 2019 à Moscou, célébration du « Jour de la victoire”. Le « Régiment Immortel », initialement familial et apolitique, est devenu un symbole de l’unité nationale russe.

Hervé Chatel _ Sophie, infirmière de campagne

Au rythme d’une cinquantaine de visites à domicile par jour, Sophie, infirmière, effectue son métier avec passion et humanisme, ne comptant pas ses heures.

Patrick Cockpit _ Figures oubliées de la résistance féministe à l’orée du XXe siècle

Les vingt images présentées n’existent pas. Tout est faux.

Les vingt images présentées ont été retrouvées au grenier, par hasard. Tout est vrai.

Isabel Corthier _ Brotherhood Social Club

La photographe flamande revient pour la 4e fois exposer à Barro pour nous faire découvrir une joyeuse, mais néanmoins sérieuse confrérie de Sud-Africains noirs qui lutte contre la criminalité dans leur communauté. Le Brotherhood Social Club a pour devise de réintroduire le style et, avec lui, le bon comportement.

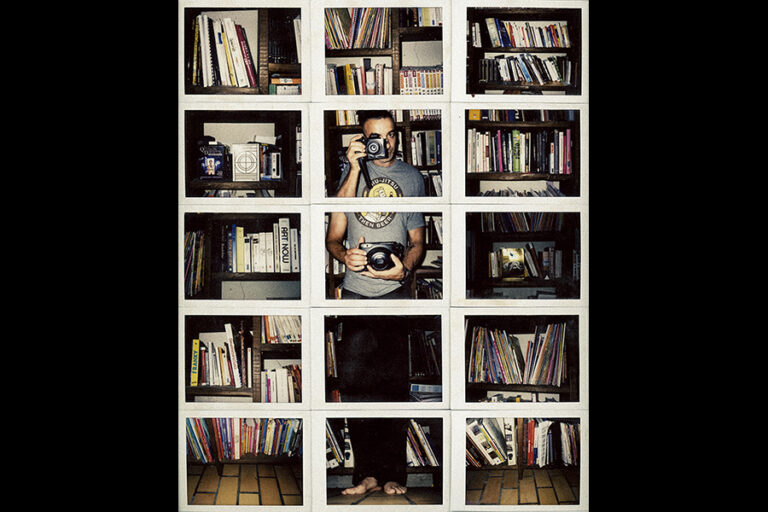

Mathias Dubrana _ Perspective(s)

Enseignant en arts plastiques au

collège à Bressuire [79]. À partir d’une trame dessinée, il remplit son puzzle de photos prises sur son lieu de travail, profitant des temps de

récréation pour y introduire les divers

acteurs du collège. À l’aide du procédé instantané de Fujifilm, Film Instax Mini,il crée une œuvre participative qui interroge la représentation.

Julien Ermine _ Les Toraja, le peuple qui fait vivre ses morts – Indonésie

Il est un habitué du festival Barrobjectif puisque Julien Ermine en est déjà à sa cinquième participation. Son reportage sur les croyances qui entourent la vision de la vie et de la mort chez les habitants de l’ile de Sulawezi, en Indonésie, vous surprendra. Les Toraja, en effet, ont des coutumes funéraires très particulières et bien éloignées de nos traditions occidentales.

Émeric Fohlen _ Peuple du silence

En mars-avril 2020, Émeric Fohlen, témoigne de la crise sanitaire à travers ses photos montrant Paris désert, juxtaposant travailleurs ordinaires, soulignant leur importance en temps de crise.

Pierre Gély-Fort _ The Dark LOVE BOAT

Après un galop d’essai en Méditerranée d’avril à octobre 2018, le paquebot géant rejoint sa destination initiale & finale Miami Beach, pour une croisière américaine vers les Caraïbes.