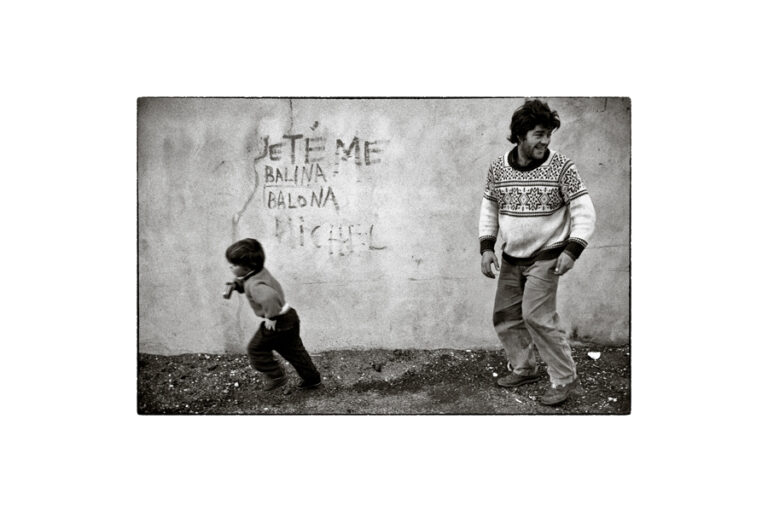

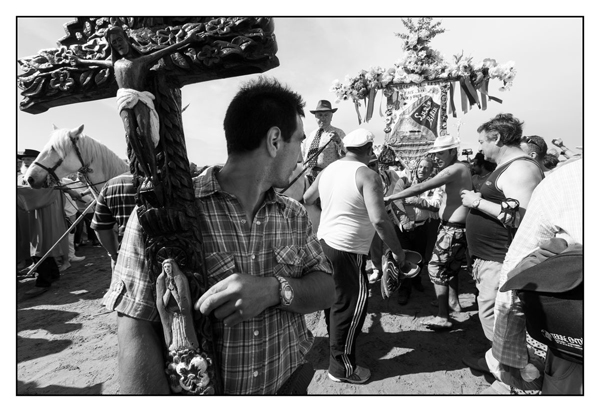

Sara Jabbar Allen, photographe franco-iraquienne, explore les différences socioculturelles à travers l’audiovisuel. Depuis 1998, elle se penche sur la vie des Tsiganes des pays de l’est en France, documentant leur quotidien et leurs défis. Elle aborde également les mémoires collectives des ouvriers immigrés en Midi-Pyrénées. Son travail met en lumière les difficultés d’intégration des migrants en Europe occidentale, avec un focus sur les Tsiganes de Bosnie et de Roumanie. Elle cherche à témoigner des réussites d’intégration souvent méconnues. En 1992, des familles roumaines et bosniaques s’installent sur le terrain de Ginestous à Toulouse, puis sont évacuées en 2000 suite à des inondations.